流量暗河《暗网》线下抓捕终极剖析

在今天的数字化时代,互联网不仅为我们带来了前所未有的便利,同时也在暗处滋生了不为人知的隐秘世界。《暗网》作为近年来一部引起广泛关注的作品,深刻描绘了隐藏在网络深处的非法交易和犯罪行为。特别是线下抓捕行动的精彩呈现,更是将网络安全与现实世界紧密结合,带给观众强烈的视觉冲击与思考。

网络背后的“暗河”流量

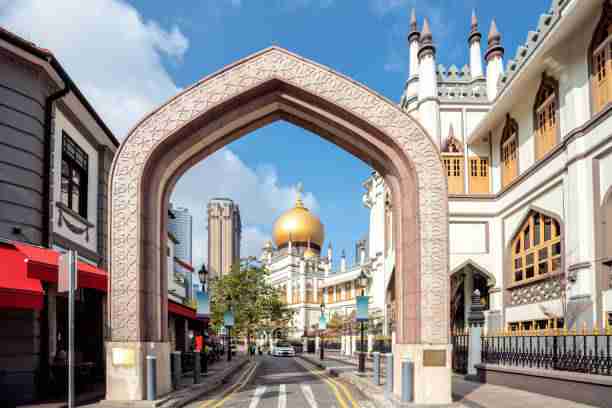

当我们谈及“暗网”,大多数人都会联想到非法活动和黑色交易。实际上,暗网是一个难以追踪、充满匿名性质的网络环境。在这个隐秘的空间中,个人信息、金融数据、甚至是武器和毒品的交易都在发生。正因如此,暗网的存在对社会安全构成了巨大的威胁。

暗网并非完全由犯罪活动构成。对于一些无法在传统网络中畅所欲言的用户,暗网提供了隐私保护的屏障,成为他们获取信息或交流思想的渠道。但问题在于,当这种自由空间被犯罪分子滥用时,便会形成一股巨大的“流量暗河”,暗网成为了难以触及的黑洞。随着时间的推移,这个隐蔽的世界逐渐被技术和信息的黑暗面所占据。对于普通用户来说,他们只能通过有限的信息来源了解其中的一角,而对于网络安全部门来说,如何在这个庞大而复杂的网络中寻找蛛丝马迹,成为了最大挑战。

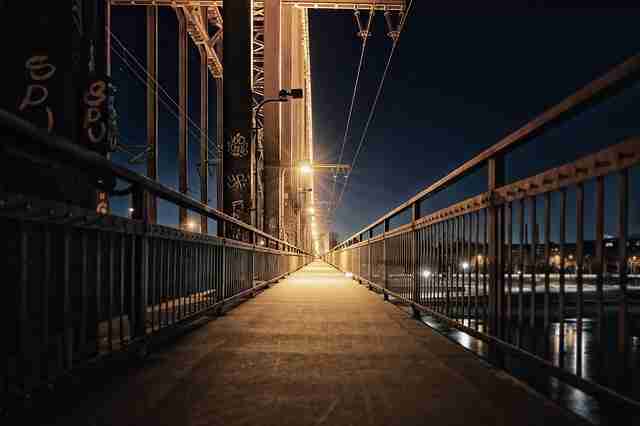

从虚拟到现实的线下抓捕行动

《暗网》最吸引人的地方,便是在虚拟世界的危机感与现实世界的抓捕行动之间找到了完美的连接。故事中的主角通过对暗网的深入调查,最终在高压之下进行了线下抓捕。这个过程不仅充满了惊险和智慧,更彰显了科技在现实中如何与犯罪活动进行斗争。

事实上,线下抓捕行动并非易事。在暗网的层层迷雾背后,隐藏着极其复杂的犯罪网络。这些犯罪分子通过加密技术、匿名通讯和不断变化的IP地址,使得追踪和定位变得异常困难。为了打破这种局面,警方和网络安全团队需要依赖先进的技术手段,如深度数据分析、追踪程序和高精度监控设备。

但更为关键的是,线下抓捕往往不仅仅是一次简单的逮捕行动。它要求行动人员在极为复杂和敏感的环境下操作,任何一个细节的疏忽都可能导致行动失败,甚至危及生命。在《暗网》中,线下抓捕的场景被描绘得淋漓尽致,观众不仅看到了技术与智慧的结合,还见证了现实与虚拟世界的紧密交织。

这其中的关键在于:如何从虚拟的空间中提取出真实世界中的信息?如何通过网络的蛛丝马迹,快速锁定犯罪分子的线索?《暗网》给出了一个重要的提示——技术是抓捕行动成功的基石,而智慧和耐心则是最终胜利的保障。

线下抓捕背后的技术支持

成功的线下抓捕不仅仅依赖于行动人员的英勇和决断力,还需要强大的技术支持。现代科技的进步为警方和网络安全人员提供了越来越多的工具,使得追踪暗网中的犯罪分子成为可能。

例如,数据挖掘技术的运用使得犯罪活动的蛛丝马迹能够被揭露。通过分析用户在暗网中的行为轨迹、购买习惯、交流记录等信息,技术人员可以逐步推算出嫌疑人的身份、位置以及可能的行动路线。这种“智能分析”不仅加速了线下抓捕的实施,还大大提高了成功率。

先进的网络监控设备也在这一过程中发挥着重要作用。通过建立起全方位的监控体系,警方能够实时跟踪嫌疑人的每一个动作,为抓捕行动提供及时的信息。这些设备不仅可以帮助追踪网络流量,还可以分析流量背后的真实数据,为案件的侦破提供至关重要的线索。

在《暗网》的剧情中,正是得益于这种强大的技术支撑,抓捕行动才得以顺利开展。而这种情节也真实地反映了现实中警方如何利用现代科技来打击网络犯罪。无论是通过技术手段追踪嫌疑人,还是通过线下的精准抓捕,背后都离不开对技术的深入运用。

社会与道德的双重挑战

随着《暗网》中的线下抓捕行动逐步展开,剧情不仅仅停留在惊险刺激的层面,更深入探讨了犯罪与道德之间的灰色地带。在许多情况下,暗网的使用者并非完全处于恶意之中。有些人可能只是为了寻求匿名保护,或是为了规避言论审查。当这些平台被滥用,用于非法交易或恶意攻击时,其带来的社会影响将不可忽视。

这一问题的复杂性不仅体现在网络犯罪的技术层面,更在于社会伦理的考量。如何平衡技术的应用与人权保护?如何防止过度打压合法使用者的隐私权利?这些都是现实中需要认真思考的课题。

《暗网》通过展示抓捕行动中的艰难决策,巧妙地引导观众思考科技与伦理的关系,反映了社会在面对新兴科技时所必须解决的双重挑战。